Il regime fascista utilizzò l’internamento civile per colpire le persone “indesiderabili” e coloro che erano ritenute “pericolose e sospette sotto il punto di vista militare e politico”.

Il primo giugno del 1940 il Ministero dell’interno, che ne gestiva l’applicazione, impartì ai prefetti l’ordine che “Appena dichiarato lo stato di guerra dovranno essere arrestate e tradotte in carcere le persone pericolosissime sia italiane che straniere di qualsiasi razza, capaci di turbare l’ordine pubblico aut commettere sabotaggi o attentati nonché le persone italiane aut straniere segnalate dai centri di controspionaggio per l’immediato internamento”.

Alcuni giorni dopo l’entrata in guerra (10 giugno 1940), iniziarono i primi arresti e la traduzione nei campi e nelle località di internamento.

Non vi sono ancora, in questa prima fase, riferimenti specifici agli ebrei. Il 26 maggio del 1940, tuttavia, il Ministero dell’interno inviò al Ministero degli esteri una lettera nella quale si sosteneva che “gli ebrei stranieri residenti in Italia e specialmente quelli che vi sono venuti con pretesti, inganno o mezzi illeciti, dovrebbero essere considerati appartenenti a Stati nemici”.

In tal modo gli ebrei che si erano rifugiati in Italia per sfuggire alla persecuzione nazista, a prescindere dall’appartenenza a paesi nemici, furono schedati e segnalati per le misure d’internamento.

Degli ebrei italiani, il regime dispose l’internamento per i soli ritenuti “realmente pericolosi”.

La maggior parte dei campi fu allestita in edifici preesistenti, ville disabitate, fabbriche in disuso, scuole, caserme, conventi e case private, riadattati per le nuove esigenze.

Le strutture che avrebbero dovuto ospitare i campi di concentramento, segnalate dagli ispettori di pubblica sicurezza e dalle locali questure, erano scelte in base a precisi criteri stabiliti dal Ministero dell’interno, funzionali a garantire un isolamento, per gli internati, logistico ed altresì politico e sociale.

I campi, infatti, dovevano essere allestiti in stabili situati lontano da grandi centri o vie di comunicazione rilevanti, in zone non considerate militarmente importanti e distanti dalla linea di confine, ed in cui scarso fosse il livello di politicizzazione degli abitanti.

Per questo, inizialmente, furono preferite località dell’Italia centro-meridionale, quasi sempre piccoli centri isolati, che garantivano una più facile sorveglianza e minore rischio di fuga degli internati.

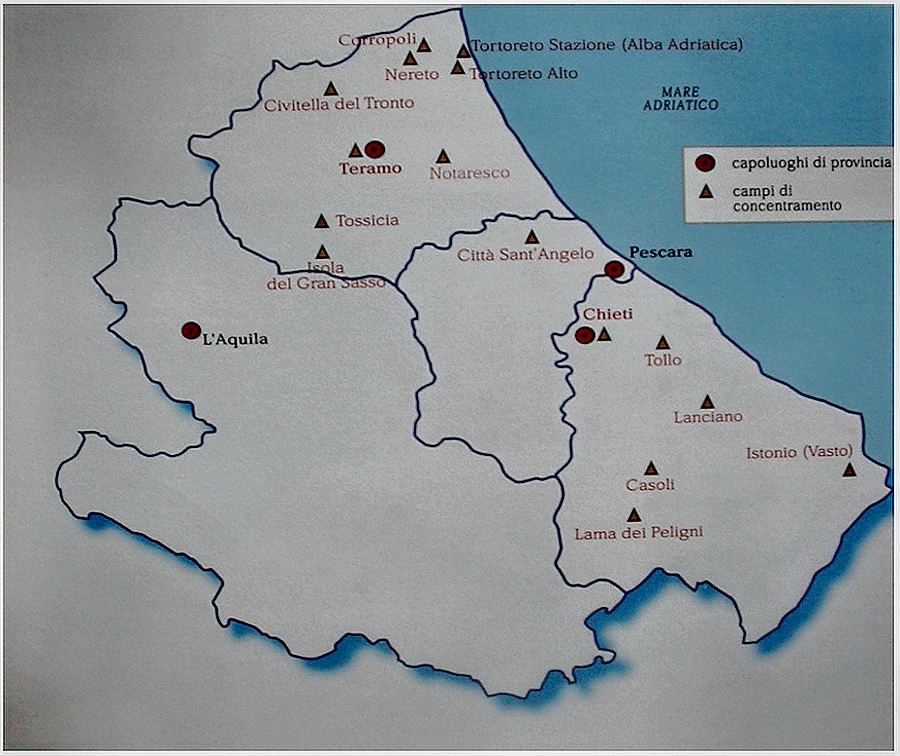

L’Abruzzo, per i luoghi impervi, la scarsa concentrazione abitativa, la minore politicizzazione degli abitanti, la scarsità delle vie di comunicazione e l’assenza di zone militarmente importanti, rappresentava una delle regioni, che, più delle altre, aveva tutti i requisiti richiesti dal Ministero dell’Interno per poter istituire campi di concentramento e località d’internamento.

A Casoli, Lama dei Peligni, Lanciano, Tollo, Vasto, Civitella del Tronto, Isola del Gran Sasso, Nereto, Notaresco, Tortoreto e Tossicia, in edifici già preesistenti si organizzarono i campi che servirono per la reclusione degli ebrei nel corso del conflitto.

A Casoli, Lama dei Peligni, Lanciano, Tollo, Vasto, Civitella del Tronto, Isola del Gran Sasso, Nereto, Notaresco, Tortoreto e Tossicia, in edifici già preesistenti si organizzarono i campi che servirono per la reclusione degli ebrei nel corso del conflitto.

Le condizioni di vita degli internati si differenziavano da campo a campo in rapporto alla rigidità con la quale i direttori applicavano e facevano rispettare le disposizioni e le prescrizioni impartite dal Ministero e dai rapporti che si istaurarono con la popolazione locale. La limitazione della libertà personale, gli ostacoli burocratici per ottenere permessi e ricongiungimenti familiari, il sovraffollamento, le carenze igieniche, il freddo e la mancanza di cibo che, malgrado il sussidio alimentare dato agli indigenti, nel corso della guerra divenne sempre più insufficiente, rappresentavano gli aspetti più duri e precari della reclusione nei campi d’internamento.

Relativamente differente era la condizione di coloro che furono destinati all’“internamento libero” che, pur dovendo sottostare alle prescrizioni ed alle non poche limitazioni impartite dal regime ed applicate dal locale posto di polizia, potevano muoversi all’interno dei confini del comune.

A rendere meno dura la loro condizione furono anche alcuni abruzzesi che, nonostante le leggi razziali e le severe prescrizioni, istaurarono rapporti di amicizia con gli ebrei. Questo comportamento purtroppo non riguardò la maggior parte dei nostri corregionali, anzi, la maggior parte, se non partecipò a rendere il loro stato ancora più “precario”, rimase indifferente.

Alcuni fascisti abruzzesi inviarono varie lettere alle autorità di polizia per richiedere “maggior rigore” o un’ulteriore restrizione della “libertà” nei confronti degli ebrei internati.

Quasi tutte le lettere erano corredate da insulti e stereotipi razzisti e antisemiti. Altri approfittarono del loro stato di costrizione per fare “affari”: chi aumentò i prezzi dei beni di consumo; chi speculò affittando le case a prezzi maggiorati; chi, attraverso la borsa nera e i lavori di manutenzione dei campi, vide nella loro reclusione solo una “risorsa” da sfruttare.

Se i comportamenti individuali furono differenti, la politica del regime fascista e di quasi tutte le autorità locali, dopo la persecuzione dei diritti, in seguito all’armistizio e con la nascita della Repubblica sociale italiana, subì un escalation verso quella delle vite.

Anche gli ebrei internati in Abruzzo furono rastrellati dai nazifascisti. Molti di essi, grazie anche al precedente periodo di internamento, furono facilmente individuati e ristretti nei campi di raccolta.

Oltre alle strutture già esistenti, tra il 1943 e il 1944, a Guardiagrele, a Chieti Scalo, a Teramo e all’Aquila, vennero attivati altri campi temporanei dove relegare ebrei, antifascisti e partigiani.

Durante l’occupazione tedesca, se da una parte ci fu chi si prodigò per nascondere i perseguitati a rischio della propria vita, ci fu anche chi collaborò alla loro cattura.

Gran parte degli ebrei stranieri, che nella regione erano stati internati tra il 1940 e l’8 settembre 1943, furono ripresi o consegnati ai nazisti che li “deportarono verso nord”.

Quelli deportati ad Auschwitz vennero quasi tutti eliminati al loro arrivo nel campo di sterminio.

Bisogna ricordare che nella legge n. 211 del 2000, che ha istituito il “Giorno della memoria”, manca la responsabilità dei fascisti. Nella proposta iniziale del marzo 1987 la parola era presente. Nell’articolo 1 il richiamo era esplicito: “…delle persone uccise in deportazione per razzismo, antisemitismo o per persecuzione politica fascista e nazista”.

Successivamente, nel tormenta percorso delle legge, fu depennata. In questo modo il ricordo dell’immane tragedia che coinvolse gli ebrei e non solo, è stata, ed è, quasi esclusivamente associata a ciò che significò il nazismo per l’Europa. Mentre dall’altra parte, colpevolmente, ci si è dimenticati ciò che rappresentato il fascismo e i fascismi, per la maggior parte del continente nel corso degli anni trenta e durante il conflitto mondiale. Soprattutto noi italiani abbiamo rielaborato una memoria monca del nostro passato più buio.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un proliferare di programmi televisivi, film ed iniziative che troppo spesso mettono in luce solo episodi ed eventi che ci raffigurano prevalentemente come “giusti”.

Malgrado nuovi studi e ricerche hanno dimostrato il contrario, il mito del “bravo italiano” costituisce, ancora oggi, un alibi per non ricordare l’altra parte della nostra memoria storica, cioè, quella che ci ha visto anche carnefici.

Dentro questa politica dell’oblio i luoghi dell’internamento in Abruzzo, e quasi tutti quelli presenti nel resto d’Italia, sono stati per anni dimenticati.

Per poter riflettere senza reticenze, e per evitare che il “Giorno della memoria” si trasformi in una celebrazione rituale, di un evento che rischia quasi di non appartenerci, dobbiamo partire dalle responsabilità delle nostre comunità per poter ricordare senza reticenze ciò che è stato.

Costantino Di Sante, ricercatore dell'Istituto storico provinciale di Ascoli Piceno.

Componente del Comitato Scientifico della fondazione Abruzzo Riforme.